Michelle van WEEREN

Sur lâÃŪle de Bensalem, dÃĐcrire par Francis Bacon dans La Nouvelle Atlantide en 1624, des marins naufragÃĐs dÃĐcouvrent une sociÃĐtÃĐ entiÃĻrement organisÃĐe autour de la science et lâinnovation. Les sages quâils y rencontrent leur confient les secrets de lâaccumulation du savoir et des diverses maniÃĻres dont ils manipulent leur environnement naturel pour en tirer le meilleur bÃĐnÃĐfice pour les humains, souvent grÃĒce aux artifices techniques. Certains des exemples donnÃĐs, qui devraient dans lâÃĐpoque de Bacon Être considÃĐrÃĐs comme des miracles, comme la possibilitÃĐ de manipuler les espÃĻces vÃĐgÃĐtales pour ÂŦ faire en sorte quâelles croissent et portent des fruits plus vite quâil ne leur est nature Âŧ (Bacon, 1624, p. 122), sont devenues des rÃĐalitÃĐs banales aujourdâhui.

Sur lâÃŪle de Bensalem, dÃĐcrire par Francis Bacon dans La Nouvelle Atlantide en 1624, des marins naufragÃĐs dÃĐcouvrent une sociÃĐtÃĐ entiÃĻrement organisÃĐe autour de la science et lâinnovation. Les sages quâils y rencontrent leur confient les secrets de lâaccumulation du savoir et des diverses maniÃĻres dont ils manipulent leur environnement naturel pour en tirer le meilleur bÃĐnÃĐfice pour les humains, souvent grÃĒce aux artifices techniques. Certains des exemples donnÃĐs, qui devraient dans lâÃĐpoque de Bacon Être considÃĐrÃĐs comme des miracles, comme la possibilitÃĐ de manipuler les espÃĻces vÃĐgÃĐtales pour ÂŦ faire en sorte quâelles croissent et portent des fruits plus vite quâil ne leur est nature Âŧ (Bacon, 1624, p. 122), sont devenues des rÃĐalitÃĐs banales aujourdâhui.

Bacon ÃĐtait le premier à utiliser la notion de ÂŦ progrÃĻs Âŧ dans une conception temporelle et non plus spatiale. Avant, le terme progressus indiquait lâavancÃĐe dâune armÃĐe, mais Bacon lâemploie pour la premiÃĻre fois pour indiquer le cumul des savoirs. Avec dâautres auteurs comme RenÃĐ Descartes, Bacon a donc ÃĐtÃĐ un fondateur de lâÃĐpoque moderne, et un inspirateur de lâidÃĐe selon laquelle on peut amÃĐliorer la condition humaine grÃĒce à un travail collectif de cumul des savoirs et des connaissances. La recherche de la nouveautÃĐ est au cÅur de la sociÃĐtÃĐ des savants quâil dÃĐcrit, oÃđ les inventeurs se voient ÃĐriger des statuts (Bacon, 1624, p. 131 – 132).

ConformÃĐment à ce qui se passe sur lâÃŪle imaginaire de Bensalem, les EuropÃĐens commencent, à partir de la naissance de lâÃĐpoque moderne au XVIIe siÃĻcle, à effectuer des opÃĐrations relevant dâun nouvel ÃĐtat dâesprit : gagner du temps, rÃĐtrÃĐcir lâespace, accroÃŪtre lâÃĐnergie, multiplier les biens, sâaffranchir des normes naturelles, dominer et manipuler les organismes vivants, etc. (Illich, 1957, p. 57). Les techniques sont les artifices par excellence pour amÃĐliorer lâefficacitÃĐ de ces pratiques. Aujourdâhui encore, nous nous trouvons toujours dans la parfaite prolongation de la pensÃĐe amorcÃĐe par Bacon au XVIIe siÃĻcle. En ce qui concerne le progrÃĻs technique, cette pensÃĐe est dominÃĐe par trois croyances fondamentales : le progrÃĻs technique est indispensable au progrÃĻs humain, la technique va rÃĐsoudre tous nos problÃĻmes, et tout ce qui peut Être inventÃĐ, doit Être inventÃĐ.

Le progrÃĻs technique est indispensable au progrÃĻs humain

Le premier de ces mythes consiste donc à croire que le progrÃĻs technique est la condition sine qua non du progrÃĻs humain. Nombreuses sont les discussions autour de la dÃĐfinition du progrÃĻs humain. On propose ici de retenir la dÃĐfinition dâAmartya Sen, pour qui le progrÃĻs est la voie vers la prospÃĐritÃĐ. Celle-ci se base, dans la vision de Sen, sur les possibilitÃĐs dâÃĐpanouissement des Êtres humains, câest-à -dire la capacitÃĐ des gens à bien ÂŦ fonctionner Âŧ – vivre en bonne santÃĐ, avoir un emploi satisfaisant, participer à la vie de sociÃĐtÃĐ, etc. - aujourdâhui et à lâavenir (in Jackson, 2010, p. 57). Si on veut affirmer que le progrÃĻs technique est indispensable au progrÃĻs humain, il doit donc contribuer aux capabilitÃĐs des humains à sâÃĐpanouir, maintenant mais aussi dans le futur.

Pourquoi croit-on que ce but peut Être atteint grÃĒce au progrÃĻs technique ? Ce dernier est gÃĐnÃĐralement associÃĐ Ã trois ÃĐlÃĐments que lâon croit positifs pour le progrÃĻs humain : lâinnovation, la productivitÃĐ et la croissance. Lâinnovation qui pousse le progrÃĻs technique en avant aide à accroÃŪtre la productivitÃĐ des entreprises, ce qui contribue à entretenir la croissance ÃĐconomique.

Lâinnovation est souvent considÃĐrÃĐe comme le progrÃĻs à court terme. Avec la productivitÃĐ, elle est au cÅur de la croissance de lâÃĐconomie. Dans un contexte de crise et de rÃĐcession ÃĐconomique dans les pays occidentaux, toutes les institutions, politiques, mÃĐdias et industriels appellent à plus dâinnovation. Puisquâon est convaincus que le progrÃĻs technique nous guide dans notre dÃĐveloppement en tant quâespÃĻce, on cherche continuellement à dÃĐterminer quelle sera la prochaine innovation technique rÃĐvolutionnaire. Depuis la naissance dâInternet nous nâavons plus vraiment eu de telle innovation, donc nous continuons à chercher. Aujourdâhui, quâil sâagisse des nanotechnologies, de la biotechnologie ou de lâimpression 3D, tous se rÃĐclament porteurs de la ÂŦ prochaine rÃĐvolution industrielle Âŧ.

Lâhistoire des innovations techniques sâest pendant longtemps uniquement intÃĐressÃĐe aux rÃĐussites et aux dÃĐcouvertes gÃĐniales. Lâoptimisme progressiste et technophile dissimule dans sa reprÃĐsentation de lâhistoire des inventions les incertitudes technologiques ainsi que les trajectoires alternatives. Car cette histoire nâest pas si linÃĐaire quâon aurait tendance à croire. Les innovations qui lâemportent ne sont pas toujours les solutions optimales, mais le deviennent parce quâelles sâimposent. Un exemple bien connu est celui du clavier Qwerty et sa version française Azerty, qui sont un hÃĐritage des anciennes machines à ÃĐcrire. Pour minimiser le risque de contact entre deux tiges de frappe sur ces machines, les lettres susceptibles dâÊtre utilisÃĐes lâune aprÃĻs lâautre devaient Être ÃĐloignÃĐes sur le clavier. Evidemment, depuis lâarrivÃĐe de lâordinateur, cette contrainte nâest plus dâactualitÃĐ et il a ÃĐtÃĐ dÃĐmontrÃĐ quâune autre rÃĐpartition des lettres sur le clavier serait plus ergonomique et donc plus efficace. Mais nous avons gardÃĐ les claviers Qwerty et Azerty, et puisque les utilisateurs sây sont habituÃĐs, ils sont devenus ÂŦ la meilleure solution Âŧ.

Lâhistoire des innovations techniques nâest donc pas une succession de rÃĐussites et celles qui sont sÃĐlectionnÃĐes ne sont pas toujours les plus efficaces. Pourtant, lâinnovation technique est assimilÃĐe à lâaugmentation de la productivitÃĐ, deuxiÃĻme ÃĐlÃĐment majeur associÃĐ au progrÃĻs technique qui est, elle aussi, devenue une vÃĐritable institution et un objectif activement recherchÃĐ par les pouvoirs publics. Mais la recherche continue de la productivitÃĐ ÃĐconomique a des zones dâombre. Une sociÃĐtÃĐ organisÃĐe autour de la maximisation de la production place lâÃĐconomie au centre, accÃĐlÃĻre le rythme de la vie quotidienne et diminue le temps et les ressources disponibles à consacrer à la famille, aux activitÃĐs sociales, aux arts, bref : toutes ces choses qui dÃĐterminent, pour beaucoup, le sens de la vie. Il faut Être productif pour ÂŦ mÃĐriter Âŧ sa place dans la sociÃĐtÃĐ, et ceux qui perdent leur emploi voient non seulement leurs ressources financiÃĻres en diminution, mais dans beaucoup de cas ÃĐgalement leur capital social et leur estime de soi. Donc si lâaugmentation de la productivitÃĐ suite au progrÃĻs technique effectue dans certains cas de vÃĐritables amÃĐliorations sur le plan matÃĐriel, il reste un prix à payer : les adaptations sur le plan social et psychologique que demande lâapplication optimale de la technique.

Le progrÃĻs technique est souvent pensÃĐ comme un processus qui dÃĐtecte les besoins qui existent dans la sociÃĐtÃĐ et y trouve des rÃĐponses adÃĐquates. Mais parfois, il est plutÃīt nÃĐ dâun besoin de relancer la croissance ÃĐconomique. PlutÃīt que dâÊtre une solution à un problÃĻme, les techniques sont souvent des ÂŦ solutions qui cherchent un problÃĻme Âŧ. Ainsi, le 29 octobre 1979, Le Figaro ÃĐcrivait à propos des ordinateurs personnels : ÂŦ Nous ne savons pas quels usages assigner aux ordinateurs domestiques, mais nous pensons quâil y a un marchÃĐ parce que les mÃĐnages ont pratiquement fini de sâÃĐquiper en tÃĐlÃĐ-couleur. Il faut trouver un produit-relais qui perpÃĐtue les habitudes dâachat Âŧ (Iozard citÃĐ par Jarrige, 2014, p. 296). Evidemment, lâordinateur personnel nâest pas vraiment un exemple dâun ÃĐchec du progrÃĻs technique. Or, comme le montre ÃĐgalement le rapport de Simon Nora et Alain Minc sur lâinformatisation de la sociÃĐtÃĐ (1978, citÃĐ par Jarrige, 2014, p. 296), le tout-informatique, loin dâÊtre une rÃĐponse à un besoin de la sociÃĐtÃĐ, ÃĐtait plutÃīt un moyen employÃĐ par les Etats pour sortir de la crise ÃĐconomique (Jarrige, 2014).

Nous voilà arrivÃĐ au troisiÃĻme ÃĐlÃĐment habituellement pensÃĐ en relation au progrÃĻs technique : la croissance ÃĐconomique. DâaprÃĻs la thÃĐorie ÃĐconomique classique, le progrÃĻs technique est le principal facteur de la croissance qui crÃĐera la prospÃĐritÃĐ matÃĐrielle et le bien-Être. Or, au-delà du problÃĻme fondamental dâincompatibilitÃĐ entre croissance ÃĐconomique infinie et ressources naturelles limitÃĐes, dÃĐjà dÃĐmontrÃĐ par le Club de Rome en 1972, nous insistons ici sur le fait que plus de croissance nâÃĐgale pas toujours plus de bien-Être. Se basant sur des donnÃĐes statistiques du Worldwatch Institute, Tim Jackson a en effet dÃĐmontrÃĐ quâen rÃĐalitÃĐ, il y a un dÃĐcrochage entre bien-Être et prospÃĐritÃĐ matÃĐrielle : dans les pays dits dÃĐveloppÃĐs, au-delà dâun certain seuil, la hausse des revenus ne correspond plus à une hausse du bien-Être perçu (Jackson, 2010). De plus, comme le met en avant Illich, la croissance du PIB – indicateur ÃĐconomique de la mesure de la production et souvent assimilÃĐ au niveau de ÂŦ dÃĐveloppement Âŧ des pays – suite à une activitÃĐ technique reprÃĐsente souvent une valeur dÃĐduite au lieu dâune valeur ajoutÃĐe. Ainsi, les activitÃĐs de dÃĐpollution (dÃĐcrites par les ÃĐconomistes comme des dÃĐpenses ÂŦ dÃĐfensives Âŧ, car elles rÃĐsultent du besoin de se ÂŦ dÃĐfendre Âŧ contre les consÃĐquences nÃĐgatives dâactivitÃĐs se dÃĐveloppant ailleurs dans lâÃĐconomie (Jackson, 2010, p. 54)) correspondent bien à une augmentation du PIB, mais nullement à une augmentation du bien-Être. Elles se bornent à rÃĐcupÃĐrer un bien-Être qui existait auparavant (Illich, 1973, p. 375). Un autre problÃĻme majeur avec le PIB est quâil nâintÃĻgre pas la dÃĐgradation des ÃĐcosystÃĻmes et donc nos possibilitÃĐs futures de progrÃĻs humain (Jackson, 2010, p. 54).

La relation entre progrÃĻs humain et progrÃĻs technique, dans le sens oÃđ il entraÃŪne lâinnovation, la productivitÃĐ et la croissance, nâest donc pas automatique et si elle nâest pas univoquement nÃĐgative, elle est pour le moins ambigÞe. Examinons maintenant une autre croyance trÃĻs rÃĐpandue sur le progrÃĻs technique, surtout chez les adeptes de lâinterprÃĐtation ÂŦ technicienne Âŧ du dÃĐveloppement durable : le progrÃĻs technique nous apportera la rÃĐponse à nos problÃĻmes ÃĐcologiques.

Le progrÃĻs technique va rÃĐsoudre nos problÃĻmes ÃĐcologiques

Dans le paradigme moderne, la rationalitÃĐ technique et scientifique est vue comme la base pour rÃĐsoudre tous les problÃĻmes. Puisque la technique est considÃĐrÃĐe comme le moyen par excellence pour accroÃŪtre notre emprise sur et notre comprÃĐhension du monde, on a tendance à analyser des problÃĻmes de nature politique, sociale, humaine, ÃĐcologique, etc., de façon à ce quâils deviennent des problÃĻmes techniques, pour que la technique soit lâinstrument adÃĐquat pour y trouver une solution (Ellul, 1988, p. 68). Câest pourquoi ce quâon appelle le dÃĐveloppement durable comporte souvent des solutions techniques. On appelle ÂŦ techno-fix Âŧ la tentative de rÃĐsoudre des problÃĻmes causÃĐs par des technologies (pollution, changement climatique, perte de la biodiversitÃĐ Ã cause de lâagriculture intensive, etc.) par dâautres technologies. Face aux dÃĐfis que posent le changement climatique, la croissance de la population et la rarÃĐfaction des ressources, on compte sur les technologies vertes, la capture de CO2, lâingÃĐnierie climatique, les nanotechnologies et les biotechnologies pour nous apporter des rÃĐponses. Les solutions techniques que la vision orthodoxe du dÃĐveloppement durable cherche à apporter aux problÃĻmes ÃĐcologiques sont donc profondÃĐment ancrÃĐes dans les causes de ces problÃĻmes.

Or, la recherche scientifique et les techniques qui en rÃĐsultent se basent sur une vision rÃĐduite et simplifiÃĐe du monde, ce qui fait que les techniques qui ÃĐtaient censÃĐes rÃĐsoudre certains problÃĻmes en causent parfois dâautres. Par exemple, un projet de mitigation face au changement climatique consiste à dissÃĐminer des algues artificielles capables de capturer du CO2 sur les ocÃĐans. En revanche, puisque nous ne connaissons pas totalement le fonctionnement des ÃĐcosystÃĻmes marins, nous ne pouvons pas prÃĐdire les consÃĐquences de lâintroduction de ces algues sur leur ÃĐquilibre (Huesemann et Huesemann, 2011, p. 48).

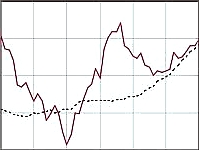

LâidÃĐe de dÃĐcouplage est au cÅur de la vision technique du dÃĐveloppement durable et a abondamment ÃĐtÃĐ traitÃĐ dans la littÃĐrature (voir par exemple Jackson, 2010 ; MÃĐda, 2013). LâidÃĐe est de dÃĐcoupler, par un accroissement de lâefficacitÃĐ suite au progrÃĻs technique, les impacts environnementaux de la croissance ÃĐconomique et ainsi de faire face au problÃĻme dâune croissance infinie sur une planÃĻte finie. Par la dÃĐmatÃĐrialisation progressive de lâÃĐconomie suite au dÃĐveloppement du numÃĐrique, le remplacement des voitures polluantes par des vÃĐhicules ÃĐlectriques, lâamÃĐlioration des processus de production afin dâextraire de moins en moins de matiÃĻres premiÃĻres etc., nous serions capables de continuer à croÃŪtre sans nous heurter aux problÃĻmes de pollution ou dâÃĐpuisement de ressources. Tim Jackson a dÃĐmontrÃĐ les limites de cette idÃĐe qui est au cÅur de la stratÃĐgie de dÃĐveloppement durable de nombreuses institutions officielles (en 2011, lâUNEP a  publiÃĐ un rapport intitulÃĐ Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth). Tout dâabord, il pointe du doigt lâimportance de la distinction entre dÃĐcouplage relatif et dÃĐcouplage absolu, souvent source de confusion. Le dÃĐcouplage relatif consiste à diminuer lâintensitÃĐ ÃĐnergÃĐtique dâune unitÃĐ produite ; il sâagit de faire plus avec moins. Cette forme de dÃĐcouplage rÃĐsulte souvent en un effet-rebond : les ÃĐconomies dâÃĐnergie rÃĐalisÃĐes dans la production dâun bien sont compensÃĐes ou mÊme dÃĐpassÃĐes (dans ces cas-là on parle de backfire) par lâutilisation quâon en fait, ou par des dÃĐpenses dans dâautres domaines (Jackson, 2010, p. 103). On a tendance à faire plus de kilomÃĻtres avec une voiture moins consommatrice en carburant, ou bien on utilise lâargent ÃĐconomisÃĐ pour partir en vacances en avion. Pour rÃĐaliser un dÃĐcouplage relatif, il suffit que le PIB croisse suffisamment pour compenser les dÃĐgÃĒts environnementaux causÃĐs afin dâavoir une rÃĐduction de ces dÃĐgÃĒts par unitÃĐ produite.

Ce quâil nous faut pour rendre possible un dÃĐveloppement vÃĐritablement durable, câest un dÃĐcouplage absolu : la baisse de lâimpact sur les ÃĐcosystÃĻmes en termes absolus, indÃĐpendamment de la croissance du PIB. Se basant sur des donnÃĐes de lâAgence europÃĐenne de lâEnergie, Jackson montre que si le dÃĐcouplage relatif a ÃĐtÃĐ rÃĐalisÃĐ dans la plupart des pays de lâOCDE au cours des derniÃĻres dÃĐcennies, le dÃĐcouplage absolu est loin de se produire (Jackson, 2010, p. 76 – 86). Cette observation rend peu optimiste quant à la possibilitÃĐ du dÃĐcouplage absolu sur lâÃĐchelle planÃĐtaire, oÃđ les populations en croissance des pays en dÃĐveloppement continuent à aspirer un niveau de prospÃĐritÃĐ matÃĐrielle comparable à celui des pays dÃĐveloppÃĐs (Jackson, 2010, p. 86 – 91). Jackson conclut que le dÃĐcouplage suite à lâamÃĐlioration de lâefficacitÃĐ grÃĒce au progrÃĻs technique, bien que nÃĐcessaire, ne suffira probablement pas à rÃĐaliser un dÃĐveloppement vÃĐritablement durable.

La vision technicienne du dÃĐveloppement durable, qui part du principe que les techniques vont apporter la solution à nos problÃĻmes ÃĐcologiques, prÃĐsente donc des failles. PremiÃĻrement, les solutions techniques nâarrivent pas à tenir compte de la complexitÃĐ et de lâinter-connectivitÃĐ du monde, ce qui contribue à causer de nouveaux problÃĻmes. DeuxiÃĻmement, les techniques seules ne semblent pas capables de rÃĐaliser un dÃĐcouplage absolu entre croissance ÃĐconomique et impacts ÃĐcologiques. Cela nâempÊche pas que la technique et lâinnovation sont toujours, de maniÃĻre gÃĐnÃĐrale, cÃĐlÃĐbrÃĐes comme les outils phares de lâhumanitÃĐ, ce qui nous distingue des animaux et dont le potentiel doit par consÃĐquence Être pleinement rÃĐalisÃĐ. Le mythe de lâimpÃĐratif technique sâinscrit parfaitement dans cette croyance.

Tout ce qui peut Être inventÃĐ, doit Être inventÃĐ

ÂŦ Notre Fondation a pour fin de connaÃŪtre des causes, et le mouvement secret des choses ; et de reculer les bornes de lâEmpire Humain en vue de rÃĐaliser toutes les choses possibles Âŧ.

Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide

LâidÃĐe de lâillimitÃĐ des possibilitÃĐs de lâhomme, qui doit pleinement dÃĐvelopper ses pouvoirs afin de rÃĐaliser ÂŦ toutes les choses possibles Âŧ, rÃĐsonne dans ce quâon appelle lâimpÃĐratif technologique. Celui-ci repose sur la croyance que tout ce qui est techniquement possible, doit Être rÃĐalisÃĐ. On retrouve cet ÃĐtat dâesprit chez une grande partie des entreprises innovantes. Il est particuliÃĻrement prÃĐsent dans les nouveaux secteurs ÃĐconomiques comme lâinformatique, la biologie de synthÃĻse ou les nanotechnologies. Comme le disait Bill Gates à propos de la discipline ÃĐmergente de la bio-informatique, cette discipline qui cherche à cartographier les informations gÃĐnÃĐtiques mais aussi à crÃĐer des molÃĐcules nouvelles : ÂŦ Câest lâÃĻre de lâinformation, et lâinformation biologique est probablement la plus intÃĐressante à dÃĐchiffrer et à essayer de changer. La seule question, câest comment – pas si nous allons le faire ou non Âŧ (Gates citÃĐ par Rifkin, 2014, p. 259).

Dans ces secteurs, des entreprises cherchent à se positionner sur des nouveaux marchÃĐs avec des produits dont elles ne maÃŪtrisent souvent pas totalement les consÃĐquences. Parfois, des voix critiques se lÃĻvent. Catherine Bourgain, chargÃĐe de recherche en gÃĐnÃĐtique humaine à lâInserm (Institut national de la santÃĐ et de la recherche mÃĐdicale), plaide mÊme pour lâarrÊt du dÃĐveloppement de la biologie de synthÃĻse. Elle souligne les risques de dissÃĐmination quâon ne contrÃīle pas, ou encore le creusement des inÃĐgalitÃĐs mondiales à cause de la destruction dâemplois de ceux qui cultivent des plantes pour lesquelles les pays riches seront dÃĐsormais capables de fabriquer des substituts artificiels (Bourgain citÃĐ par Laurent, Socialter, fÃĐvrier – mars 2015). Mais ces hÃĐsitations sont marginalisÃĐes dans le grand courant des innovations. Pourtant, lâimpÃĐratif technologique peut Être dangereux : il est souvent utilisÃĐ comme une excuse pour ÃĐviter dâentamer un vrai dialogue et une prise de dÃĐcision ÃĐthique sur les nouvelles techniques. Il reprÃĐsente celles-ci comme inÃĐvitables, mÊme si elles ne servent pas directement un quelconque intÃĐrÊt (à part ceux de lâentreprise qui les a dÃĐveloppÃĐes) et favorise ainsi une acceptation passive des nouvelles technologies, à la fois de la part des utilisateurs et des pouvoirs publics (Huesemann et Huesemann, 2010).

Donc, contrairement aux croyances modernes, le progrÃĻs technique ne contribue pas automatiquement au progrÃĻs humain, nâapporte pas toujours des rÃĐponses adÃĐquates à nos problÃĻmes ÃĐcologiques et tout ce qui est techniquement possible ne doit surtout pas Être rÃĐalisÃĐ aveuglÃĐment. Les techniques ÃĐtendent le domaine des possibles à une vitesse phÃĐnomÃĐnale et intensifient lâimpact de nos choix sur le moyen et long terme. Les postulats modernes sur le progrÃĻs technique dÃĐcrits plus haut freinent la prise de recul critique à lâÃĐgard des innovations. Le rÃĐsultat est une espÃĻce de culte de lâinnovation qui garde les entreprises prisonniÃĻres dâune course effrÃĐnÃĐe à la nouveautÃĐ, cause lâobsolescence et le gaspillage et favorise la prise de risques dÃĐmesurÃĐs.

Le rapport de lâentreprise moderne à lâinnovation

Le rapport de lâentreprise moderne à lâinnovation est caractÃĐrisÃĐ par la destruction crÃĐatrice : le processus dâÃĐmergence de nouvelles formes dâactivitÃĐ ÃĐconomique qui en dÃĐtruisent dâautres. En effet, dans la thÃĐorie de Schumpeter, ce nâest pas à travers les prix que les entreprises mÃĻnent leur compÃĐtition, mais à travers de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Une guerre des prix tirerait le profit vers le bas, câest pourquoi les entreprises cherchent à ÃĐviter cette forme de compÃĐtition pour tenter plutÃīt de sâaccaparer des nouvelles niches de marchÃĐ par lâinnovation technologique et y ÃĐtablir un monopole. Avec le dÃĐsir de la nouveautÃĐ du cÃītÃĐ des consommateurs, le processus de destruction crÃĐatrice constitue le moteur de lâÃĐconomie moderne. En effet, lorsque la majoritÃĐ a une dÃĐfinition matÃĐrielle de la vie bonne, lâactivitÃĐ du consommateur est caractÃĐrisÃĐe par la recherche de produits nouveaux et amÃĐliorÃĐs, ce qui correspond miraculeusement à lâentreprise en quÊte du monopole par lâinnovation technologique. Ces deux dynamiques se renforcent mutuellement et poussent ensemble la croissance ÃĐconomique en avant (Jackson, 2010).

La consÃĐquence de ce processus pour les entreprises innovantes est quâelles doivent constamment Être sur leur qui-vive et dÃĐvelopper rapidement de nouveaux produits pour dÃĐfendre leur espace compÃĐtitif. Elles se trouvent donc dans une position ambiguÃŦ vis-à -vis de lâinnovation technique : dâune part, ce sont elles qui impulsent les changements, dÃĐveloppent et maÃŪtrisent les nouvelles technologies et dÃĐterminent la direction que prend lâinnovation, dâautre part, elles sont prisonniÃĻres de cette course à la nouveautÃĐ ainsi que de la concurrence, et elles doivent sâadapter en permanence pour survivre. Soumises à cette pression, nombreuses sont les entreprises qui ont ÂŦ loupÃĐ le coche Âŧ et doivent lutter pour leur existence sur des marchÃĐs oÃđ elles occupaient jadis une position dominante, à lâimage de Kodak qui ÃĐtait leader sur le marchÃĐ des appareils photo argentiques, mais nâa pas rÃĐussi à sauvegarder cette position dominante lorsque lâappareil photo numÃĐrique sâest dÃĐveloppÃĐ.

Aujourdâhui, câest surtout le dÃĐveloppement rapide du numÃĐrique qui pose des dÃĐfis aux entreprises traditionnelles : des plateformes de mise en relation entre particuliers comme Uber ou Airbnb dÃĐfient les secteurs traditionnels des transports et de lâhÃītellerie, lâimpression 3D est susceptible de bouleverser la chaÃŪne de valeur et de redistribuer la production dans la plasturgie, etc. Les nouvelles technologies numÃĐriques crÃĐent donc de nouvelles opportunitÃĐs pour les entreprises, mais les contraignent aussi à sâadapter de plus en plus rapidement aux transformations des marchÃĐs. Dans une ÃĐtude rÃĐcente rÃĐalisÃĐe par la BPI sur les effets disruptifs de la croissance dâInternet, les PME françaises sont appelÃĐes à Être ÂŦ agiles et rÃĐactives Âŧ (Bpifrance, 2015, p. 47), par exemple en crÃĐant leurs propres plateformes en ligne afin dâanticiper les effets perturbateurs du numÃĐrique. ÂŦ Disrupter ou Être disruptÃĐ, tel est bien (…) le dilemme de notre ÃĐpoque Âŧ (Bpifrance, 2015, p. 51). Dans le contexte compÃĐtitif qui caractÃĐrise le capitalisme, la seule maniÃĻre de survivre lâaccÃĐlÃĐration des processus de destruction crÃĐatrice par lâinnovation technologique est dâaller encore plus vite que ses concurrents.

Les entreprises doivent donc courir plus vite pour rester dans le jeu. Mais les consÃĐquences nÃĐgatives du rapport moderne à lâinnovation concernent aussi la sociÃĐtÃĐ au sens plus large. Deux problÃĻmes majeurs semblent sâassocier à la compÃĐtition accÃĐlÃĐrÃĐe sur les marchÃĐs de produits techniques : dâune part, la rÃĐduction des cycles de renouvellement des produits, et dâautre part, le manque de recul face aux technologies risquÃĐes.

Obsolescence et gaspillage

Pour Jacques Ellul, ce premier problÃĻme est nÃĐ dâune inversion radicale entre le temps de lâusage et le temps de lâÃĐlimination. Encore au XIXÃĻme, un objet ÃĐtait fait pour durer. Aujourdâhui, le temps dâusage est instantanÃĐ pour beaucoup de produits, et de trÃĻs brÃĻve durÃĐe pour tous : chaque appareil devient obsolÃĻte trÃĻs rapidement et sera remplacÃĐ par un objet plus efficace ou plus sophistiquÃĐ (Ellul, 1988, p. 122). Cette dynamique est la plus ÃĐvidente sur le marchÃĐ des appareils ÃĐlectroniques : en 2012, plus de 130 millions de tÃĐlÃĐphones portables en ÃĐtat de marche ont ÃĐtÃĐ mis au rebut aux Etats-Unis (chiffrÃĐs citÃĐs par Latouche, 2012, p. 118). Comment expliquer ce gaspillage ?

Il sâagit en fait dâune consÃĐquence logique des interactions entre les deux dynamiques complÃĐmentaires de lâÃĐconomie moderne : les dÃĐsirs du consommateur dâune part et les objectifs du producteur dâautre part. La pensÃĐe moderne sur le progrÃĻs technique se caractÃĐrise par la croyance que les innovations dans les produits techniques sont toujours nÃĐcessaires et utiles. Les anciennes versions ne sont plus fabriquÃĐes, tout comme leurs piÃĻces dÃĐtachÃĐes. Pour les consommateurs, cela a pour consÃĐquence quâil faut se dÃĐtacher de en plus en plus rapidement de ses anciens appareils. Le lien presque affectueux quâon pouvait jadis avoir avec un objet dâusage a disparu chez la quasi-totalitÃĐ des consommateurs, du moins pour les produits ÃĐlectroniques. Leur comportement se caractÃĐrise dÃĐsormais par la recherche des objets les plus sophistiquÃĐs possible pour le meilleur prix. On ne peut pas vraiment leur en vouloir : il est souvent plus rentable dâacheter un nouvel appareil que de garder lâancien, mÊme sâil aurait encore pu fonctionner parfaitement pendant longtemps sâil avait pu Être rÃĐparÃĐ.

Du point de vue de lâentreprise, dans le contexte du capitalisme du marchÃĐ et lorsque la finalitÃĐ est de maximiser le profit, le but est dâimpulser les ventes de ses produits. Plus le produit est viable et durable, plus le cycle dâachat rÃĐpÃĐtÃĐ sera long et plus la croissance des ventes sera lente (Vidalenc et Meunier, 2014). Câest pourquoi les entreprises cherchent à dÃĐvelopper des produits nouveaux qui peuvent remplacer des anciens produits par des nouvelles versions, voire à ÃĐcourter la durÃĐe de vie de ces produits pour pousser les clients à effectuer des achats rÃĐpÃĐtÃĐs.

De ces deux dynamiques qui se complÃĻtent, la recherche de nouveautÃĐ du cÃītÃĐ du consommateur et la recherche de lâinnovation par lâentreprise, rÃĐsulte ce quâon appelle lâobsolescence. DâaprÃĻs Latouche (2012), il existe plusieurs types dâobsolescence :

-         technique : le dÃĐclassement des machines dÃŧ au progrÃĻs technique, qui introduit une amÃĐlioration fonctionnelle des produits par lâajout de nouvelles propriÃĐtÃĐs ou par lâamÃĐlioration des propriÃĐtÃĐs existantes (ajout dâun appareil photo à un tÃĐlÃĐphone, rÃĐduction du poids dâun ordinateur portable, etc.) ;

-         psychologique : la dÃĐsuÃĐtude provoquÃĐe par la publicitÃĐ et la mode ;

-Â Â Â Â Â Â Â Â Â programmÃĐe : lâusure ou la dÃĐfectuositÃĐ artificielle.

Lâobsolescence programmÃĐe est sans doute la forme qui provoque le plus de rÃĐsistance. Malheureusement, elle est plus courante que lâon croit et difficile à dÃĐtecter. Les rÃĐductions de qualitÃĐ des produits sont souvent si subtiles quâelles ne sont presque pas perceptibles pour le consommateur. Les associations de dÃĐfense des droits des consommateurs pratiquent certes des comparaisons entre produits de la mÊme catÃĐgorie, mais non dâun mÊme produit sur une pÃĐriode plus longue, ce qui rend le constat dâobsolescence programmÃĐe presque impossible. Sâajoute à cela que dans le contexte actuel, la plupart des marchÃĐs dans les pays industrialisÃĐs ont une tendance à la surcapacitÃĐ, lâinfluence des marchÃĐs financiers nâa jamais ÃĐtÃĐ aussi importante et la recherche de profit supplante toute considÃĐration ÃĐthique sur la qualitÃĐ des produits. En bref, toutes les conditions sont rÃĐunies pour que lâobsolescence soit pratiquÃĐe à grande ÃĐchelle.

Quâil sâagisse de lâobsolescence programmÃĐe, technique ou psychologique, la rÃĐduction progressive de la durÃĐe de vie des objets techniques a des consÃĐquences sociales et environnementales trÃĻs graves. La production des appareils ÃĐlectroniques demande beaucoup de matiÃĻres premiÃĻres prÃĐcieuses, comme des mÃĐtaux rares, qui se trouvent le plus souvent dans des mines dans des zones à conflit dans les pays du Sud. Sâajoute à cela que ces anciens appareils frappÃĐs par lâobsolescence et mis à la poubelle contiennent des fortes concentrations de toxines biologiques, comme lâarsenic, le cadmium, le plomb, le nickel ou le zinc. Les dÃĐchets ÃĐlectroniques sont souvent transportÃĐs des pays industrialisÃĐs vers les pays en dÃĐveloppement, oÃđ ils sont ÂŦ recyclÃĐs Âŧ par des populations dÃĐfavorisÃĐes dans des conditions dangereuses[1].

Donc, si le progrÃĻs technique peut Être bÃĐnÃĐfique, dans le cadre de lâobsolescence psychologique, technique ou programmÃĐe des produits, les mÃĐrites des nouveaux produits ne semblent pas toujours valoir le coÃŧt pour lâenvironnement ou la sociÃĐtÃĐ (Guiltinan, 2008).

Risques et incertitudes

Le deuxiÃĻme problÃĻme que nous observons se situe au niveau des technologies incertaines ou risquÃĐes et des controverses sociotechniques qui en dÃĐcoulent. MÊme souvent porteuses dâamÃĐliorations, plus les technologies sont complexes et leur application massive, moins nous sommes capables de prÃĐvoir leurs consÃĐquences ÃĐventuelles. Le paradigme moderne, caractÃĐrisÃĐ par la rationalitÃĐ scientifico-technique et par la spÃĐcialisation progressive des mÃĐtiers, nâest pas toujours capable de prendre en compte ces effets qui sâÃĐtendent dans des domaines trÃĻs divers. Lâimplantation dâun centre de recherche sur les nanotechnologies dans la rÃĐgion grenobloise par exemple a, au-delà des effets ÃĐconomiques ou techniques recherchÃĐs, aussi eu des consÃĐquences sociales qui nâont pas ÃĐtÃĐ prises en compte par les initiateurs du projet, comme lâÃĐmergence du groupe de rÃĐsistance PiÃĻces et Main dâÅuvre, qui critique depuis 2000 les dÃĐrives du ÂŦ systÃĻme technicien Âŧ (www.piecesetmaindoeuvre.com). Le cas grenoblois est typique de ce que Callon (2001) appelle les ÂŦ dÃĐbordements Âŧ ou les ÂŦ controverses sociotechniques Âŧ. Ces controverses, qui naissent lorsque certains groupes dans la population sâopposent à lâapplication de telle ou telle technique, se multiplient tant que les techniques incertaines ou à risque continuent de se dÃĐvelopper.

Or, dans lâÃĐconomie capitaliste, le progrÃĻs technique est intrinsÃĻquement liÃĐ au profit financier et à la croissance ÃĐconomique. Pour tirer nos ÃĐconomies europÃĐennes de la rÃĐcession et du chÃīmage, les pouvoirs publics comptent sur les capacitÃĐs dâinnovation de leurs industries. Câest pourquoi ils sont peu enclins à freiner les dynamiques de recherche et dÃĐveloppement, mÊme quand il sâagit des domaines incertains ou à risque, comme la biologie de synthÃĻse, les nanotechnologies ou le nuclÃĐaire. Les entreprises, pour leur part, ne sont pas non plus prÊtes à prendre en compte un ÃĐventuel risque technologique en plus du risque commercial. Les contraintes de la destruction crÃĐatrice les forcent à accÃĐlÃĐrer leurs activitÃĐs, en particulier les processus dâinnovation. Cette accÃĐlÃĐration implique souvent une prise de risque dÃĐmesurÃĐe qui peut entraÃŪner des consÃĐquences nÃĐgatives pour lâenvironnement social ou humain. Dans les thÃĐories de lâÃĐconomie de lâenvironnement, les consÃĐquences nÃĐgatives des innovations technologiques sont classÃĐes dans la catÃĐgorie des externalitÃĐs. Ceux à qui ces externalitÃĐs causent des dommages ne sont pas pris en compte car ils ne participent pas aux transactions ÃĐconomiques des entreprises. Monsanto ou Novartis ne se prÃĐoccupent pas des effets de lâÃĐventuelle dissÃĐmination de gÃĻnes de rÃĐsistance ou des consÃĐquences de la gÃĐnÃĐralisation des plantes transgÃĐniques sur les relations nord-sud, puisque ceux que ces problÃĻmes concernent nâont pas suffisamment de pouvoir sur ces entreprises pour Être entendus.

Un exemple de lâinteraction entre accÃĐlÃĐration de lâinnovation et prise de risque peut Être observÃĐ dans le marchÃĐ des tÃĐlÃĐcommunications. Depuis les annÃĐes 80, ce secteur a connu une restructuration profonde en Europe : la plupart des pays de lâOCDE ont procÃĐdÃĐ Ã la libÃĐration totale ou partielle des marchÃĐs. Les opÃĐrateurs publics ont ainsi ÃĐtÃĐ remplacÃĐs par une multitude dâopÃĐrateurs privÃĐs qui sont dÃĐsormais pris dans des dynamiques de concurrence de plus en plus acharnÃĐes (Boylaud et Nicolette, 2001). Sâappuyant sur la technologie de la 4G, les opÃĐrateurs essaient de sÃĐduire les clients avec des connexions toujours plus rapides à prix bas.

Or, il sâagit dâun secteur qui se base sur des technologies porteuses dâincertitudes. Les publications sur le risque sanitaire de lâexposition aux ondes ÃĐlectromagnÃĐtiques se multiplient, tout comme le nombre dâassociations de lanceurs dâalerte, comme Robin des Toits (www.robindestoits.org/) et Priartem (www.priartem.fr/), qui font du lobbying auprÃĻs des dÃĐcideurs pour encadrer le dÃĐveloppement de ces technologies et du rÃĐseau dâantennes-relais. Cette technologie a mÊme causÃĐ lâÃĐmergence dâune nouvelle identitÃĐ : celle des ÃĐlectro-hypersensibles. Chez ces personnes, lâexposition aux ondes entraÃŪne des gÊnes ou des douleurs physiques.

En bref, les entreprises innovantes, soumises aux pressions concurrentielles de la destruction crÃĐatrice, cherchent à accÃĐlÃĐrer les cycles de remplacement des produits techniques ainsi que les processus dâinnovation, y compris pour des technologies risquÃĐes ou aux effets incertains. Dâune part, ceci entraÃŪne le gaspillage des matiÃĻres premiÃĻres et la prolifÃĐration des dÃĐchets ÃĐlectroniques suite à lâobsolescence. Dâautre part, comme le montre le cas des ondes ÃĐlectroniques, le manque de recul face au risque peut causer lâÃĐmergence de controverses sociotechniques.

Lâinnovation technique, dans sa forme accÃĐlÃĐrÃĐe, peu rÃĐflÃĐchie et contrÃīlÃĐe par une poignÃĐe de personnes non-reprÃĐsentatives de lâensemble de la population, est-elle vraiment la maniÃĻre la plus sensÃĐe de donner forme à notre ÃĐconomie, de satisfaire nos consommateurs et de dÃĐterminer le comportement de nos entreprises ?

ÂŦ Nous demeurons partout enchaÃŪnÃĐs à la technique et privÃĐs de libertÃĐ, que nous lâaffirmions avec passion ou que nous nous en dÃĐfendions. Quand cependant nous considÃĐrons la technique comme quelque chose de neutre, câest alors que nous lui sommes livrÃĐs de la pire façon : car cette conception, qui jouit aujourdâhui dâune faveur toute particuliÃĻre, nous rend complÃĻtement aveugles quant à ce qui fait lâessence mÊme de la techniqueÂŧ Martin Heidegger, La question de la technique (1958)

ÂŦ Nous demeurons partout enchaÃŪnÃĐs à la technique et privÃĐs de libertÃĐ, que nous lâaffirmions avec passion ou que nous nous en dÃĐfendions. Quand cependant nous considÃĐrons la technique comme quelque chose de neutre, câest alors que nous lui sommes livrÃĐs de la pire façon : car cette conception, qui jouit aujourdâhui dâune faveur toute particuliÃĻre, nous rend complÃĻtement aveugles quant à ce qui fait lâessence mÊme de la techniqueÂŧ Martin Heidegger, La question de la technique (1958) Les Luddites ÃĐtaient des ouvriers  textiles anglais qui, lors dâune ÃĐmeute à Manchester en 1811 – 1812, brisÃĻrent des machines à tisser pour protester contre les nouvelles mÃĐthodes de travail mÃĐcaniques. Ils tirent leur nom dâune figure mythique, Ned Ludd, qui aurait dÃĐtruit la machine de son maÃŪtre à la fin du XVIIIe siÃĻcle et qui est devenu le symbole de ces mouvements de contestation sociale. Lâhistoire des Luddites est souvent citÃĐe comme une anecdote qui illustre lâirrationalitÃĐ de ceux qui craignent les changements induits par le progrÃĻs. Car ces machines nâÃĐtaient-elles pas juste de simples outils, facilitant le quotidien des travailleurs ? La rÃĐponse nâest pas si simple. On ne peut pas penser lâHomme sans les outils techniques avec lesquels il sâentoure et qui lui servent à amÃĐliorer sa productivitÃĐ et son confort. Or, la relation que lâHomme nourrit vis-à -vis de ces outils est ambivalente. Il ne sâagit pas, comme les technophiles aiment à le penser, dâun rapport fructueux qui contribue de maniÃĻre linÃĐaire au perfectionnement de la condition humaine. Il sâagit au contraire dâune relation caractÃĐrisÃĐe par des ruptures et des turbulences, oÃđ lâHomme sâest parfois retrouvÃĐ dans une situation dÃĐsagrÃĐable, voire dans une position subordonnÃĐe par rapport à lâoutil censÃĐ lui faciliter la vie.

Les Luddites ÃĐtaient des ouvriers  textiles anglais qui, lors dâune ÃĐmeute à Manchester en 1811 – 1812, brisÃĻrent des machines à tisser pour protester contre les nouvelles mÃĐthodes de travail mÃĐcaniques. Ils tirent leur nom dâune figure mythique, Ned Ludd, qui aurait dÃĐtruit la machine de son maÃŪtre à la fin du XVIIIe siÃĻcle et qui est devenu le symbole de ces mouvements de contestation sociale. Lâhistoire des Luddites est souvent citÃĐe comme une anecdote qui illustre lâirrationalitÃĐ de ceux qui craignent les changements induits par le progrÃĻs. Car ces machines nâÃĐtaient-elles pas juste de simples outils, facilitant le quotidien des travailleurs ? La rÃĐponse nâest pas si simple. On ne peut pas penser lâHomme sans les outils techniques avec lesquels il sâentoure et qui lui servent à amÃĐliorer sa productivitÃĐ et son confort. Or, la relation que lâHomme nourrit vis-à -vis de ces outils est ambivalente. Il ne sâagit pas, comme les technophiles aiment à le penser, dâun rapport fructueux qui contribue de maniÃĻre linÃĐaire au perfectionnement de la condition humaine. Il sâagit au contraire dâune relation caractÃĐrisÃĐe par des ruptures et des turbulences, oÃđ lâHomme sâest parfois retrouvÃĐ dans une situation dÃĐsagrÃĐable, voire dans une position subordonnÃĐe par rapport à lâoutil censÃĐ lui faciliter la vie. ParaÃŪt, sous la plume de

ParaÃŪt, sous la plume de

Depuis six mille ans la guerre | Plait aux peuples querelleurs[...]

Depuis six mille ans la guerre | Plait aux peuples querelleurs[...] Il est bien plaisant de constater que l’on fait usage de dÃĐtecteurs de pollution (gaz et particules spÃĐcifiques) pour identifier dans le cosmos celles des exoplanÃĻtes qui seraient porteuses d’Êtres « intelligents ».

Il est bien plaisant de constater que l’on fait usage de dÃĐtecteurs de pollution (gaz et particules spÃĐcifiques) pour identifier dans le cosmos celles des exoplanÃĻtes qui seraient porteuses d’Êtres « intelligents ». Valls a parlÃĐ : on se regroupe, allez on se regroupe, plus vite que ça ! Le boulot avait ÃĐtÃĐ commencÃĐ sous Sarkozy. PÃĐcresse amorçait la trÃĻs sale besogne qu’accomplirait voluptueusement Fioraso : regrouper les universitÃĐs en grand pÃīles (ingÃĐrables, certes, mais supposÃĐs instaurer des « ÃĐconomies d’ÃĐchelle »)… ça coince dÃĐjà (sÃĐquestration de PrÃĐsidents complices), ça coincera encore plus et ça se terminera mal.

Valls a parlÃĐ : on se regroupe, allez on se regroupe, plus vite que ça ! Le boulot avait ÃĐtÃĐ commencÃĐ sous Sarkozy. PÃĐcresse amorçait la trÃĻs sale besogne qu’accomplirait voluptueusement Fioraso : regrouper les universitÃĐs en grand pÃīles (ingÃĐrables, certes, mais supposÃĐs instaurer des « ÃĐconomies d’ÃĐchelle »)… ça coince dÃĐjà (sÃĐquestration de PrÃĐsidents complices), ça coincera encore plus et ça se terminera mal. Dans le temps, il fallait au moins un Pape pour bricoler le temps des hommes ! (*)

Dans le temps, il fallait au moins un Pape pour bricoler le temps des hommes ! (*) Le summum du ridicule est en passe d’Être atteint par la bonne conscience de l’autophobie ÃĐcoloÃŊde et nÃĐo-sÃĐcuritaire :

Le summum du ridicule est en passe d’Être atteint par la bonne conscience de l’autophobie ÃĐcoloÃŊde et nÃĐo-sÃĐcuritaire : Confusion et paradoxe ? Toute une culture de l’ambiguÃŊtÃĐ !

Confusion et paradoxe ? Toute une culture de l’ambiguÃŊtÃĐ ! ConnaÃŪtre les individus mieux quâils ne se connaissent eux-mÊmes.

ConnaÃŪtre les individus mieux quâils ne se connaissent eux-mÊmes.  Et revoilà insidieusement (ou pas), un plaidoyer pour la fracturation hydraulique ! Un de plus aprÃĻs ceux de Mesdames Rachida Dati et Maude Fontenoy … sous la plume de

Et revoilà insidieusement (ou pas), un plaidoyer pour la fracturation hydraulique ! Un de plus aprÃĻs ceux de Mesdames Rachida Dati et Maude Fontenoy … sous la plume de  Le Monde nous apprenait (le 21 dÃĐcembre 2011), que la SNCF allait verser 230 millions de dividende à l’Etat et que les universitÃĐs, celles qui ont ÃĐtÃĐ bien converties au capital et à la rentabilitÃĐ (73 sur 83 et l’on doit dire : « responsabilitÃĐs et compÃĐtences ÃĐlargies » (RCE) dans le jargon pÃĐcressifiant hÃĐlas toujours d’actualitÃĐ en 2014), ont dÃĐgagÃĐ un « excÃĐdent » de 120 millions d’Euros.

Le Monde nous apprenait (le 21 dÃĐcembre 2011), que la SNCF allait verser 230 millions de dividende à l’Etat et que les universitÃĐs, celles qui ont ÃĐtÃĐ bien converties au capital et à la rentabilitÃĐ (73 sur 83 et l’on doit dire : « responsabilitÃĐs et compÃĐtences ÃĐlargies » (RCE) dans le jargon pÃĐcressifiant hÃĐlas toujours d’actualitÃĐ en 2014), ont dÃĐgagÃĐ un « excÃĐdent » de 120 millions d’Euros. Appliquer une loi existante exige une volontÃĐ et une dÃĐtermination politique courageuse, souvent aux antipodes de la tapageuse dÃĐmagogie… certes. En France plutÃīt que d’appliquer la loi qui permet de faire la chasse aux proxÃĐnÃĻtes et aux mauvais traitements infligÃĐs aux femmes (quel que soit leur « mÃĐtier » d’ailleurs), on fait une nouvelle loi. C’est toujours ainsi. Mais sera-t-elle appliquÃĐe ? C’est fort peu probable si l’on se fie au spectacle du passÃĐ rÃĐcent.

Appliquer une loi existante exige une volontÃĐ et une dÃĐtermination politique courageuse, souvent aux antipodes de la tapageuse dÃĐmagogie… certes. En France plutÃīt que d’appliquer la loi qui permet de faire la chasse aux proxÃĐnÃĻtes et aux mauvais traitements infligÃĐs aux femmes (quel que soit leur « mÃĐtier » d’ailleurs), on fait une nouvelle loi. C’est toujours ainsi. Mais sera-t-elle appliquÃĐe ? C’est fort peu probable si l’on se fie au spectacle du passÃĐ rÃĐcent. Comme si c’ÃĐtait la faute au chÃīmage, à l’enseignement scolaire, à la TV ou à je ne sais qui. Et l’on glose et l’on invente des solutions et des potions …

Comme si c’ÃĐtait la faute au chÃīmage, à l’enseignement scolaire, à la TV ou à je ne sais qui. Et l’on glose et l’on invente des solutions et des potions … « Le vieux ! » – Bof c’est un bouc ÃĐmissaire comme une autre. Tant qu’on n’appelle pas un chat un chat, ça baigne. Le vieux coÃŧte cher, il conduit mal, il rÃĒle, il dÃĐpense peu et ne produit rien ! … Allons ! Secouons tous en coeur le cocotier ! Quel organe de presse, ÃĐcrite, parlÃĐe webisÃĐe fait l’ÃĐconomie de ce superbe « marronnier » ?

« Le vieux ! » – Bof c’est un bouc ÃĐmissaire comme une autre. Tant qu’on n’appelle pas un chat un chat, ça baigne. Le vieux coÃŧte cher, il conduit mal, il rÃĒle, il dÃĐpense peu et ne produit rien ! … Allons ! Secouons tous en coeur le cocotier ! Quel organe de presse, ÃĐcrite, parlÃĐe webisÃĐe fait l’ÃĐconomie de ce superbe « marronnier » ? Une des formes les plus sournoises de la violence consiste à s’ÃĐriger en victime afin de culpabiliser quelqu’un pour une « faute » que non seulement il n’a pas encore commise, mais que trÃĻs vraisemblablement il ne commettra jamais. Quel confort que de se croire – de se prÃĐtendre – toujours malheureux, mal aimÃĐ, mal compris !

Une des formes les plus sournoises de la violence consiste à s’ÃĐriger en victime afin de culpabiliser quelqu’un pour une « faute » que non seulement il n’a pas encore commise, mais que trÃĻs vraisemblablement il ne commettra jamais. Quel confort que de se croire – de se prÃĐtendre – toujours malheureux, mal aimÃĐ, mal compris ! A violence, violence et demie …

A violence, violence et demie … MÊme ceux qui s’opposent au capitalisme et les indispensables instances de spectacularisation qui lui servent de cohorte, d’assise, sont condamnÃĐs à recourir à la « comm », la sacro-sainte communication-mÃĐdiatisation et au statut de star ou « stardom » pour parvenir à se faire entendre.

MÊme ceux qui s’opposent au capitalisme et les indispensables instances de spectacularisation qui lui servent de cohorte, d’assise, sont condamnÃĐs à recourir à la « comm », la sacro-sainte communication-mÃĐdiatisation et au statut de star ou « stardom » pour parvenir à se faire entendre. Certes, les ÃĐlections, en dÃĐmocratie, sont à intervalles rÃĐguliers. Cela procÃĻde du plus ÃĐlÃĐmentaire respect de la lÃĐgalitÃĐ.

Certes, les ÃĐlections, en dÃĐmocratie, sont à intervalles rÃĐguliers. Cela procÃĻde du plus ÃĐlÃĐmentaire respect de la lÃĐgalitÃĐ. « PondÃĐration »

« PondÃĐration » C’est confusion de croire que le non-droit est strictement opposÃĐ au droit. Confusion non fortuite, confusion qui profite à qui impose un ordre qu’il nomme dÃĐsordre. Car le non-droit et le droit sont assis sur les mÊmes bases: ils revendiquent l’un et l’autre une « lÃĐgitimitÃĐ ». Qu’est-ce que la lÃĐgitimitÃĐ sinon le droit pour le droit d’Être le droit ? C’est ce qui fonde le droit. Mais comment ? Il est une illusion qui consiste à croire à un fondement du droit qui serait situÃĐ quelque part au-delà , de maniÃĻre extÃĐrieure, hÃĐtÃĐronome, en amont du consensus.

C’est confusion de croire que le non-droit est strictement opposÃĐ au droit. Confusion non fortuite, confusion qui profite à qui impose un ordre qu’il nomme dÃĐsordre. Car le non-droit et le droit sont assis sur les mÊmes bases: ils revendiquent l’un et l’autre une « lÃĐgitimitÃĐ ». Qu’est-ce que la lÃĐgitimitÃĐ sinon le droit pour le droit d’Être le droit ? C’est ce qui fonde le droit. Mais comment ? Il est une illusion qui consiste à croire à un fondement du droit qui serait situÃĐ quelque part au-delà , de maniÃĻre extÃĐrieure, hÃĐtÃĐronome, en amont du consensus. « Ne travaillez jamais ! » ÃĐcrivait (sur le mur) Guy Debord. Il faut faire sa fÊte au travail ! Relisons les travaux du groupe Krisis :

« Ne travaillez jamais ! » ÃĐcrivait (sur le mur) Guy Debord. Il faut faire sa fÊte au travail ! Relisons les travaux du groupe Krisis : Un

Un  Le plus sidÃĐrant dans notre genre humain c’est l’effroyable bonne conscience qui accompagne chacune de ces actions agressives, violentes, belliqueuses que nous accomplissons. A croire l’humain on pourrait penser qu’il n’est jamais meilleur artisan de la paix, de la sÃĐrÃĐnitÃĐ, de la joie et du bonheur que quand il marche au combat ou ÃĐlabore de machiavÃĐliques mÃĐcanismes conduisant à des affrontements ÃĐpouvatablement destructeurs.

Le plus sidÃĐrant dans notre genre humain c’est l’effroyable bonne conscience qui accompagne chacune de ces actions agressives, violentes, belliqueuses que nous accomplissons. A croire l’humain on pourrait penser qu’il n’est jamais meilleur artisan de la paix, de la sÃĐrÃĐnitÃĐ, de la joie et du bonheur que quand il marche au combat ou ÃĐlabore de machiavÃĐliques mÃĐcanismes conduisant à des affrontements ÃĐpouvatablement destructeurs. Encore un mythe : La route nationale n° N « a encore tuÃĐ », titre la presse rÃĐgionale… et de dÃĐplorer le comportement des conducteurs. Or tout bien observÃĐ, le journal lui-mÊme entretient et participe de la vision fataliste voire rÃĐsignÃĐe de ce qui n’est que pure action irresponsable. Les esprits faibles sont ainsi cautionnÃĐs dans leur violence ou leur ferveur (« auto- »)destructrice – laquelle est renforcÃĐe par les chantres de l’agressivitÃĐ.

Encore un mythe : La route nationale n° N « a encore tuÃĐ », titre la presse rÃĐgionale… et de dÃĐplorer le comportement des conducteurs. Or tout bien observÃĐ, le journal lui-mÊme entretient et participe de la vision fataliste voire rÃĐsignÃĐe de ce qui n’est que pure action irresponsable. Les esprits faibles sont ainsi cautionnÃĐs dans leur violence ou leur ferveur (« auto- »)destructrice – laquelle est renforcÃĐe par les chantres de l’agressivitÃĐ.  Et s’il n’ÃĐtait de talent qu’oubliÃĐ ou inaperçu ?

Et s’il n’ÃĐtait de talent qu’oubliÃĐ ou inaperçu ? Eva JOLY – Qui faut-il plaindre, la malheureuse femme politique ou les mÃĐdias ?

Eva JOLY – Qui faut-il plaindre, la malheureuse femme politique ou les mÃĐdias ? Le diable, mais chacun sait que rien de tel n’existe, bien heureusement, le diable, donc, aurait dit « fais ce que tu veux de ton intelligence pourvu que tu en fasses quelque chose â quoi que ce soit, peu importe ! »

Le diable, mais chacun sait que rien de tel n’existe, bien heureusement, le diable, donc, aurait dit « fais ce que tu veux de ton intelligence pourvu que tu en fasses quelque chose â quoi que ce soit, peu importe ! » On lit, çà et là , que l’odieux assassin, à la vie et aux mÃĐfaits duquel « on » vient de mettre fin, souffrait d’un « plaisir de tuer » (*)… ou autres remarques ÃĐquivalentes.

On lit, çà et là , que l’odieux assassin, à la vie et aux mÃĐfaits duquel « on » vient de mettre fin, souffrait d’un « plaisir de tuer » (*)… ou autres remarques ÃĐquivalentes.

Ne faut-il pas s’indigner devant cette dÃĐferlante d’indignations ? Chacun sait comment la dite mode est advenue. Mais trop c’est trop : au point de perdre toute crÃĐdibilitÃĐ et de n’Être plus qu’une soupape de plus qui permet de « tolÃĻrer » tout et n’importe quoi en parfaite bonne conscience, de perpÃĐtrer et perpÃĐtuer les mÊmes injustices dans une civilisation oÃđ, c’est indÃĐniable, flagrant mÊme, les inÃĐgalitÃĐs profitent au plus grand nombre.

Ne faut-il pas s’indigner devant cette dÃĐferlante d’indignations ? Chacun sait comment la dite mode est advenue. Mais trop c’est trop : au point de perdre toute crÃĐdibilitÃĐ et de n’Être plus qu’une soupape de plus qui permet de « tolÃĻrer » tout et n’importe quoi en parfaite bonne conscience, de perpÃĐtrer et perpÃĐtuer les mÊmes injustices dans une civilisation oÃđ, c’est indÃĐniable, flagrant mÊme, les inÃĐgalitÃĐs profitent au plus grand nombre. ExcÃĻs de vie, excÃĻs de mort : frappÃĐs par la fougue.

ExcÃĻs de vie, excÃĻs de mort : frappÃĐs par la fougue. Comme il est fascinant d’ÃĐmettre. De produire en cercles concentriques des effets de sa propre crÃĐation. Publier, rayonner, parler dans un micro et diffuser sur les ondes à l’entour.

Comme il est fascinant d’ÃĐmettre. De produire en cercles concentriques des effets de sa propre crÃĐation. Publier, rayonner, parler dans un micro et diffuser sur les ondes à l’entour. Tout ce qui a un sens a forcÃĐment deux sens. Au moins !

Tout ce qui a un sens a forcÃĐment deux sens. Au moins ! Le cancre se comporte comme un crabe, il va de travers et se dirige vers là oÃđ il ne regarde pas. Il rayonne, cancer, s’ÃĐtale, s’ÃĐtoile comme le vers latin ou le palindrome. Car cancer, cacrinus, cancrum sont tout un.

Le cancre se comporte comme un crabe, il va de travers et se dirige vers là oÃđ il ne regarde pas. Il rayonne, cancer, s’ÃĐtale, s’ÃĐtoile comme le vers latin ou le palindrome. Car cancer, cacrinus, cancrum sont tout un. Il dÃĐrange ? Tant mieux ! La bonne question : pourquoi le Petit Journal de Canal + dÃĐrange-t-il autant ? Nuirait-il à la bonne conscience de ceux qui, jusqu’ici (en douce ?), pratiquaient la mÊme chose (la « bidouille ») en toute impunitÃĐ sans que jamais quiconque osÃĒt commettre le pÃĐchÃĐ suprÊme, quasiment un blasphÃĻme, de s’en ÃĐmouvoir ?

Il dÃĐrange ? Tant mieux ! La bonne question : pourquoi le Petit Journal de Canal + dÃĐrange-t-il autant ? Nuirait-il à la bonne conscience de ceux qui, jusqu’ici (en douce ?), pratiquaient la mÊme chose (la « bidouille ») en toute impunitÃĐ sans que jamais quiconque osÃĒt commettre le pÃĐchÃĐ suprÊme, quasiment un blasphÃĻme, de s’en ÃĐmouvoir ? La communication est toujours meilleure quand l’effort est fourni par celui qui ÃĐcoute que lorsque c’est celui qui parle qui adapte sa pensÃĐe à l’image qu’il se fait de l’autre.

La communication est toujours meilleure quand l’effort est fourni par celui qui ÃĐcoute que lorsque c’est celui qui parle qui adapte sa pensÃĐe à l’image qu’il se fait de l’autre. Un siÃĻcle pour en arriver là ! Un siÃĻcle ou presque d’incessants progrÃĻs : son, parole, couleur, grand ÃĐcran, stÃĐrÃĐophonie, Dolby surround … Tout ce temps à parfaire la technique cinÃĐmatographique !

Un siÃĻcle pour en arriver là ! Un siÃĻcle ou presque d’incessants progrÃĻs : son, parole, couleur, grand ÃĐcran, stÃĐrÃĐophonie, Dolby surround … Tout ce temps à parfaire la technique cinÃĐmatographique !

mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ

-

mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ

-