Diffractions et rÃĐfractions imaginaires sur la mer…

Sur l’Europe et la mer : Devisons à « bÃĒton(s) rompu(s) » …[1]

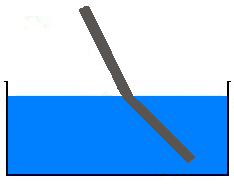

L’eau casse l’ÃĐpieu, brise la rÃĻgle, inflÃĐchit la droite, dÃĐvie les certitudes, brouille les repÃĻres, disperse le soleil en myriades de paillettes volatiles, d’ÃĐclaboussures d’astre. L’eau reflÃĻte, elle inverse. L’eau ment.

L’eau casse l’ÃĐpieu, brise la rÃĻgle, inflÃĐchit la droite, dÃĐvie les certitudes, brouille les repÃĻres, disperse le soleil en myriades de paillettes volatiles, d’ÃĐclaboussures d’astre. L’eau reflÃĻte, elle inverse. L’eau ment.

Tous les vocables de l’eau, de la mer, de l’ocÃĐan trichent avec les ÃĐtymologies et s’offrent au jeu des mots, ambivalences et oublis, histoire de sens, histoire des sens abusÃĐs et amusÃĐs.

Les sens sont flottants et dÃĐrivent en mille langues qui dÃĐferlent sur le chercheur de limites. Chercheur d’extrÊme ou d’absolu aussi bien que chercheur de frange, de bord, de cÃīte, de clÃīture…

En un mot la mer, l’eau, l’ocÃĐan, le fleuve, la mare n’ont jamais ÃĐtÃĐ plus limite que lien, pas plus intimitÃĐ qu’infini, dedans que dehors, creux que plein.

Que peut bien encore signifier la mer pour nos yeux « modernes » ? Cette mer sillonnÃĐe de navires de plus en plus gros, efficaces et rentables ou de plus en plus spectaculaires, à bord desquels le navigateur n’est solitaire que pour mieux multiplier le nombre de ses adorateurs et augmenter le spectacle. Sous le vernis, exorbitant, de la mer spectacle les valeurs puissantes dont l’humanitÃĐ, de tout temps, a su nourrir son imaginaire sont-elles parvenues à demeurer ?

L’eau, dans son extension terrestre, est, sous nos yeux, la perfection mÊme en matiÃĻre d’ambivalence. Terre et eau, en un dialogue constant, nous offrent l’horizontalitÃĐ des surfaces. Mer et ciel nous offrent la verticalitÃĐ des mouvances que nous interdit la terre. La terre nous offre le repli intime du creux mÃĐritÃĐ, fouillÃĐ, excavÃĐ de la maison dure et douce, ni sÃĻche ni moite, oÃđ fines gouttelettes, l’eau sait se faire petite, comme le vent sait se faire souffle lÃĐger, haleine pour la vie. De trois des « quatre ÃĐlÃĐments » naÃŪt la complÃĐtude. Le feu n’en est pas. ElÃĐmentaire : le feu, en fait, quoi qu’on dise, n’est pas un ÃĐlÃĐment, c’est un ÃĐtat. A eux trois ils assurent la clÃīture bienheureuse d’une bÃĐance qui menace toujours l’heureuse intimitÃĐ.

La miniature recÃĻle une intimitÃĐ immense, une immensitÃĐ intime qui dÃĐfie l’entendement[2]. « La miniature est un gÃŪte de la grandeur. »[3]L’Europe est une telle miniature, ciel, terre, mer y sont comme « reprÃĐsentÃĐes » avec minutie, fidÃĐlitÃĐ. « Tout y est, rien n’y manque »[4] comme on dit… quand on n’a rien à dire, devant une reprÃĐsentation un peu trop fidÃĻle. L’Europe, seul continent avec l’Asie à n’Être pas une ÃŪle. Sans les asiatiques migrateurs pas de dÃĐclaration d’indÃĐpendance, pas d’ÃĐclatement continental. Eux qui ont parcouru d’est en ouest cette immensitÃĐ savent bien que, passÃĐ les guÃĐs, on ne se mouille pas les pieds.

Au nord oÃđ les glaces et la duretÃĐ des conditions de vie rapprochent les hommes on possÃĻde une culture « calottaire », commune à toute la calotte arctique. On ne s’y soucie pas de savoir sur quel continent on se trouve ; le moment et la forme de la dÃĐbÃĒcle printaniÃĻre y sont d’un autre importance car la dÃĐbÃĒcle est une dislocation - dans tous les sens du terme – d’une ampleur que peu imaginent.

Tectonique

En dÃĐbÃĒcle voguent les continents, plaque aprÃĻs plaque, ÃĐmergences drues, cavitÃĐs ocÃĐanes. La mer ÃĐmerge de la dislocation continentale, de la dÃĐbÃĒcle tectonique qui nous entraÃŪne à la dÃĐrive sur la terre en feu, pÃĒte chaude dont la planÃĻte est faite.

RÊvons et dÃĐrivons encore[5] Tous les fleuves mÃĻnent à la mer… ou presque, il en est de facÃĐtieux qui se perdent en route, sÃĐduits par un soleil si ardent qu’il les happe et les arrache au sable. Tous les fleuves mÃĻnent à la mer, mÊme les fleuves de lave. Mais là , tout se fige dans un brouillard d’eau salÃĐe. Le flux marin immortalise le flux rocheux. Le froid pÃĐrennise le chaud et lui demande de conserver dans le temps cette allure de vague, ces froncements de ponce ou de basalte que l’eau, elle, perd, à chaque seconde, sans parvenir jamais à la maintenir, la forme atteinte. La roche, aidÃĐe de l’eau, pÃĐrennise en se figeant, les chorÃĐgies qui sont à la mer refusÃĐes.

Le flux marin immortalise le flux rocheux. Le froid pÃĐrennise le chaud et lui demande de conserver dans le temps cette allure de vague, ces froncements de ponce ou de basalte que l’eau, elle, perd, à chaque seconde, sans parvenir jamais à la maintenir, la forme atteinte. La roche, aidÃĐe de l’eau, pÃĐrennise en se figeant, les chorÃĐgies qui sont à la mer refusÃĐes.

DÃĐrive de la terre et de l’eau en un tellurisme indiffÃĐrent aux animalcules qu’elles vÃĐhiculent. BallottÃĐs nous admirons, nous craignons. Heureusement, nous craignons encore. Rendu immodeste par les ÃĐcrans dont il couvre son Åil, l’homme convoite le risque – souvent avec succÃĻs. Il s’ÃĐprend d’aventures à l’eau… de rose qui tournent parfois à l’orage voire à l’horreur.

Mais le risque le rattrape et le tue[6] . Les forces telluriques broient et broieront encore de l’homme en toute indiffÃĐrence ; tout comme l’homme excrÃĻte et excrÃĐtera encore tout et n’importe quoi, enfouissant indiffÃĐremment immondices et chers disparus dans les antres telluriques, sans pudeur ni vergogne.

Pourtant… Nulle morale, nulle rÃĐtribution, compensation ou vengeance en tout cela. Comme si la nature allait se venger, faire payer quoi que ce soit. Pour cela il faudrait qu’existe une telle chose : la Nature ! Allons donc, belle abstraction ! Il n’y a qu’indiffÃĐrence puissante, que nous qualifions, Ã nos heures de frayeur (donc de luciditÃĐ et de modestie) de « violente » et nous en sommes : sang et eau, chair et eau.

Issus de et ballottÃĐs par les puissances telluriques. Les seules qui soient à jamais.

La terre, la mer et mille autres formes des mÊmes, sur la Terre, ÃĐchappent à l’homme. Mais l’homme ne leur ÃĐchappe pas. Il se tient en ÃĐquilibre, il glisse, il « surfe », un certain temps puis s’effondre, happÃĐ par tel ou tel des ÃĐlÃĐments dans tel ou tel de ses ÃĐtats : solide, liquide, pÃĒteux, visqueux, chaud, froid, tiÃĻde, actif ou inerte…

Seul le peintre, peut-Être, le sculpteur, rarement, figeront la mer en un assaut suspendu. L’artiste sait bien que son art procÃĻde d’une dÃĐmarche tellurique. Il sait pÃĐrenniser, il sait happer, il sait Être chorÃĻge et chorÃĐgraphe à la fois, il sait qu’il ne sait jamais : il connaÃŪt le risque et ne le prend pas, ne le quÊte pas car il vit. Ainsi que vit la mer quand elle instaure la lave en contorsions dÃĐfinitives.

Tellurique

Terres ÃĐclatÃĐes, mers unies et rÃĐunies. Mer, image de l’unicitÃĐ, du global : les mers sont toutes liÃĐes et nous baignent, les continents sont disjoints, pour certains ; ils sont, en surface, sÃĐparÃĐs, car en profondeur ils se tiennent la main et leurs cuvettes communes, contiennent l’eau ocÃĐane. Conjonction, disjonction… ça dÃĐpend de la profondeur. Question de point de vue. Le plus souvent l’homme voit la mer… depuis la terre. C’est de là qu’il en parle le plus.[7] A la mer on agit et on se tait.

La mort est un prÃĐtexte à parler de la vie dit-on ; la mer, c’est certain, est un prÃĐtexte à parler de la terre. La mer, de la terre, est vue comme frontiÃĻre. L’eau comme frontiÃĻre naturelle, air connu : mers, lacs et fleuves… comme dans la gÃĐopolitique.

Les habitants ne sont pas dupes, savent bien qu’il n’en est rien et à quel point ça les rapproche, ça les lie, d’une rive à l’autre. La limite marine est multiforme, si variÃĐe, le rÊveur ne se lasse pas de changer mentalement le paysage cÃītier. Il est vrai que sa symbolique est presque sans limite :

Mer intime, insinuÃĐe en secrets dans la terre qui l’enserre et l’ÃĐtreint (comme en un fjord), prise dans un enlacement auquel l’homme assiste, voyageur voyeur impuissant à franchir les profondes indentations du rivage…

Ou mer abrupte avec sa cÃīte franche et sauvage, avec sa falaise sur laquelle la vague dÃĐfiÃĐe dÃĐferle et lassÃĐe de tant de tempÊte, s’affale, se ferle, s’enroule au pied de la muraille qu’elle mite…

Ou encore, mer plate sur la frange pÃĐlagique oÃđ n’est plus relief que le galet mou et invisible de la mÃĐduse ÃĐgarÃĐe en relief aqueux, bombe de lave translucide dont la violence urticante fait loupe sur le sable qui mousse.

O que d’heures voluptueuses, vides de tout, Ã observer l’ÃĐcume, l’embrun, l’algue alanguie dans la mousse, de bulle en bulle, l’oeil mÃĐdusÃĐ.

Mer surface et limite de la terre. Mer volume qui contient tant et mÊme plus encore par le reflet qui s’abÃŪme en elle de ce qu’elle ne contient pas, pas encore. Reflets de ces Êtres verticaux qu’elle sape et s’approprie par les ruissellements qui alluvionnent vers elle. Grignotage inexorable, la mer mite : toute terre sera engloutie dans le bouillonnement. La place est assez grande au fond des mers pour y « ranger » à l’aise tout le volume ÃĐmergÃĐ. Donc…

La mer transpire et projette ses fines gouttelettes de sueur vers le ciel qui s’ÃĐbroue là oÃđ le scandale du relief atteint des sommets. La cÃīte sapÃĐe, les sommets ÃĐrodÃĐs, il n’y a pas que les fleuves qui se jettent dans la mer. Tout y passe. Le promontoire europÃĐen, lui aussi cÃĐdera un jour au flot rongeur.

Il faut Être bien prÃĐtentieux pour aimer la mer. C’est elle qui vous aime ou ne vous aime pas, vous choisit ou ne vous choisit pas… vous ÃĐtreint ou vous laisse flotter sur ses croupes indiffÃĐrentes.

On n’aime pas un volcan. On l’admire, on le contemple et le craint, on s’en mÃĐfie. Si on l’aime on s’y jette, on s’y abÃŪme, on s’immole. La mer n’est pas diffÃĐrente. Pas toujours en ÃĐruption, il est vrai, mais toujours mortelle, elle. L’un et l’autre fascine, stimule, intÃĐresse, terrorise. On ne prÃĐtend pas les aimer ; pas si l’on est lucide et honnÊte. La mer est volcan, bien plus encore que la mÃĐtaphore. C’est le lieu de l’accrÃĐtion continentale. En son sein, en son trÃĐfonds, loin des regards indiscrets est enfantÃĐe la matiÃĻre chaude et molle qui, bientÃīt, se fige en continents : fond de mer, puis bord de mer, terra firma un beau jour. La dorsale Atlantique fait le gros dos, s’enfle et s’ÃĐtale ensuite, apportant sa contribution au renouvellement tellurique de la peau terrestre.

mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ

-

mythe-imaginaire-sociÃĐtÃĐ

-